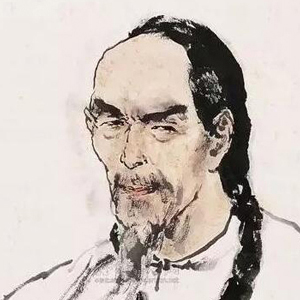

韩愈(768年-824年12月25日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“祖籍昌黎郡”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。唐代中期大臣,文学家、思想家、政治家,秘书郎韩仲卿之子。元和十二年(817年),出任宰相裴度行军司马,从平“淮西之乱”。直言谏迎佛骨,贬为潮州刺史。宦海沉浮,累迁吏部侍郎,人称“韩吏部”。长庆四年(824年),韩愈病逝,年五十七,追赠礼部尚书,谥号为“文”,故称“韩文公”。元丰元年(1078年),追封昌黎郡伯,并从祀孔庙。韩愈作为唐代古文运动的倡导者,名列“唐宋八大家”之首,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。与柳宗元并称“韩柳”,与柳宗元、欧阳修和苏轼并称“千古文章四大家”。倡导“文道合一”、“气盛言宜”、“务去陈言”、“文从字顺”等写作理论,对后人具有指导意义。著有《韩昌黎集》等。

述夫帝车南指,遁七曜於中阶;华盖西临,藏五?於太甲。虽复星辰荡越,三元之轨躅可寻;雷雨沸腾,六气之经纶有序。然则抚铜浑而观变化,则万象之动不足多也;握瑶镜而临事业,则万机之凑不足大也。故知功有所服,龟龙不能谢鳞介之尊;器有所归,江汉不能窃朝宗之柄。是以朱阳登而九有照,紫泉清而万物睹。粤若皇灵草昧,风骊受河洛之图;帝象权舆,?凤锡乾坤之瑞。高辛尧舜氏没,大夏殷周氏作,达其变遂成天下之文,极其数遂定天下之象。衣冠度律。随鼎器而重光;玉帛讴歌,反宗而大备。洎乎三川失御,九服蒙尘。俎豆丧而王泽竭,钟鼓衰而颂声寝。召陵高会,诸侯轻汉水之威;践土同盟,天子窘河阳之召。三微制度,乘战道而横流;千载英华,与王风而扫地。大业不可以终丧,彝伦不可以遂绝。由是山河联兆,素王开受命之符;天地氤氲,元圣举乘时之策。兴九围之废典,振六合之颓纲。有道存焉,斯文备矣。

夫子姓孔氏,讳邱,字仲尼,鲁国邹人也。帝天乙之灵苗,宋微子之洪绪。自元禽翦夏,俘宝玉於南巢;白马朝周,载旌旗於北面。五迁神器,琮璜高列帝之荣;三命雄图,钟鼎冠承家之礼。商邱诞睿,下属於防山;泗水载灵,遥驰於汶上。礼乐由其委输,人仪所以来苏,排祸乱而构乾元,扫荒屯而树真宰,圣人之大业也。

若乃承百王之丕运,总千圣之殊姿。人灵昭有作之期,岳渎降非常之表。珠衡玉斗,徵象纬於天经;虎踞龙蹲,集风?於地纪。亦犹三阶瞰月,恒星知太紫之宫;八柱冲霄,群岭辨中黄之宅,圣人之至象也。

若乃顺时而动,用晦而明。纡圣哲於常师,混波流於下问。太阳亭午,收爝火於丹衡;沧浪浮天,控涓涔於翠渚。西周捧袂,仙公留紫气之书;东海抠衣,郯子叙青?之秩。接舆非圣,询去就於狂歌;童子何知?屈炎凉於诡问,圣人之降迹也。

若乃参神揆训,录道和倪。辱太白於中都,绊乘黄於下邑。湛无为之迹而众务同并,驰不言之化而群方取则。虽复霓旌羽旆,齐人张夹谷之威;八佾三雍,桓氏逼公宫之制。洎乎历阶而进,宣武备而斩徘优;推义而行,肃刑书而诛正卯。用能使四方知罪,争归旧好之田;三家变色,愿执陪臣之礼,圣人之成务也。

若乃乘机动用,历聘栖遑;神经幽显,志大宇宙。东西南北,推心於暴乱之朝;恭俭温良,授手於危亡之国。道之将行也命,道之将废也命。归齐去鲁,发浩叹於衰周;厄宋围陈,奏悲歌於下蔡,圣人之救时也。

若乃筐篚六艺,笙簧五典。折旋洙泗之间,探赜唐虞之际。三千弟子,攀睿化而升堂;七十门人,奉洪规而入室。从周定礼,宪章知损益之源;反鲁裁诗,雅颂得弦歌之旨。备物而存道,下学而上达。援神叙教,降赤制於南宫;运斗陈经,动元符於北洛,圣人之立教也。

若乃观象设教,法三百八十四爻四十有九;穷神知化,应万一千二百五十策五十有五。成变化而行鬼神,观阴阳而倚天地。以鼓天下之动,以定天下之疑。索众妙於重元,纂群微於太素,圣人之赞易也。

若乃灵襟不测,睿视无涯。石昭集隼之庭,土缶验贲羊之井。稽山南望,识皓骨於封禺;蠡泽东浮,考丹萍於梦渚。麟图鉴远,金编题佐汉之符;凤德钩深,玉策筮亡秦之兆,圣人之观化也。

时义远矣,能事毕矣。然後拂衣方外,脱屣人间,奠楹兴夕梦之灾,负杖起晨歌之迹。挠虹梁於大厦,物莫能宗;摧日观於鲁邱。吾将安仰?明均两曜,不能迁代谢之期;序合四时,不能革盈虚之数。适来夫子时也,适去夫子顺也。为而不有,用九五而长驱;成而勿居,抚?霓而高视,圣人之应化也。

自四教远而微言绝,十哲丧而大义乖。九师争大易之门,五传列春秋之辐;六体分於楚晋,四始派於齐韩。淹中之妙键不追,稷下之高风代起。百家腾跃,攀户牖而同归;万匹驱驰,仰陶钧而其贯。犹使丝簧金石,长悬阙里之堂;荆棘蓬蒿,不入昌平之墓,圣人之遗风也。

导扬十圣,光被六虚,乘素履而保安贞,垂黄裳而获元吉。故能贵而无位,履端於太极之初;高而无名,布政於皇王之首。千秋所不能易,百代所不能移,万乘资以兴衰,四海由其轻重。虽复质文交映,瞻礻龠祀而长存;金火递迁,奉琴书而罔绝。盖《易》曰:「观乎人文,以化成天下。」又云:「圣人以神道设教,而万物服焉。」岂古之聪明睿智神武而不杀者夫?

国家袭宇宙之淳精,据明灵之宝位。高祖武皇帝以黄旗问罪,杖金策以劳华夷;太宗文皇帝以朱翟承天,穆玉衡而正区宇。皇上宣祖宗之累洽,奉文武之重光,稽历数而坐明堂,陈礼容而谒太庙。八神齐飨,停旒太史之宫;六辩同和,驻跸华胥之野。文物隐地,声名动天,乐繁九俗,礼盛三古。冠带混并之所,书轨八?;闾阎兼匝之乡,烟火四极。竭河追日,夸父力尽於楹间;越海陵山,竖亥涂穷於庑下。薰腴广被,景贶潜周。乾象著而常文清,坤灵滋而众宝用。溢金膏於紫洞,雨露均华;栖玉烛於元都,风雷顺轨。丹?翠菌,藻绘轩庭;凤彩龙姿,激扬池?。殊徵?,不召而自至;茂祉昭彰,无幽而不洽。虽复帝臣南面,降衢室而无为;岱畎东临,陟名山而有事。灵命不可以辞也,大典不可以推也。由是六戎宵警,横紫殿而?金;五校晨驱,蹴元?而喷玉。星罗海运,岳镇川氵亭。登碧?单而会神祗,御元坛而礼天地。金箱玉册,益睿算於无疆;玳检银绳,著灵机於不竭。

功既成矣,道既贞矣。历先王之旧国,怀列圣之遗尘。翔赤骥而下?亭,吟翠虬而望邹鲁。泗滨休驾,杳疑汾水之阳;尼岫凝銮,暂似峒山之典。乃下诏曰:「可追赠太师。」托盐梅於异代,鼎路生光;寄舟楫於同时,泉涂改照。咸亨元年,又下诏曰:「宣尼有纵自天,体膺上哲,合两仪之简易,为亿载之师表。顾唯寝庙,义在钦崇。如闻诸州县孔子庙堂及学馆有破坏,并向来未造,生徒无肄业之所,先师阙奠祭之仪,久致飘零,深非敬本。宜令诸州县官司,速加营葺。」

成都县学庙堂者,大唐龙朔三年乡人之所建也。尔其州分化鸟,境属蹲鸱。萦锦室於中区,托铜梁於古地。玉轮斜界,神龙蟠沮泽之?;石镜遥临,宝马蹀禺山之影。天帝会昌之国,上照乾维;英灵秀出之乡,傍清地络。庠序由其纠合,缨弁所以会同。文翁之景化不渝,智士之风猷自远。於是双川旧老,攀帝奖而翘心;三蜀名儒,想成均而变色。探周规於旧宅,询汉制於新都。开基於四会之躔,授矩於三农之隙。土阶无级,就击壤於新欢;茅茨不翦,易层巢於故事。庄坛文杏,即架椽栾;夹谷幽兰,爰疏户牖。仪形莞尔,似闻沂水之歌;列侍り如,若奉农山之对。缁帷晓辟,横绀带於西河;绛帐宵悬,聚青衿於北海。虽秋礼冬诗之化,已洽於齐人;而宣风观俗之规,实归於上宰。

银青光禄大夫谯国公讳崇义,大武皇帝之支孙,河间大王之长子。高秋九月,振玉於唐邱;宝算千龄,跃璇蚪於太渚。我国家灵命,东朝抗裘冕之尊;宗子维城,南面袭轩裳之重。析元元之允绪,拥朱虚之禄位,拜玉节於秦京,辉金章於蜀郡。元机应物,潜消水怪之灾;丹笔申冤,俯绝山精之讼。魏文侯之拥?,道在而谦尊;董相国之垂帷,风行而俗易。

司马宇文公讳纯,河南洛阳人也。皇根帝绪,列五鼎於三朝;青琐丹梯,跨千寻於十纪。仲举澄清之辔,未极夷涂;士元卿相之材,先登上佐。冰壶精鉴,遥清玉垒之郊;霜镜悬明,下映金城之域。

县令柳公讳明,宇太易,河东人也。梁岳之英,长河之灵。沐?汉之精粹,荷天衢之元亨;旌旗赫奕於中古。组陆离於下叶。凤岩抽律,擢层秀於龙门;骊穴腾姿,吐荣光於贝阙。自朱丝就列,光膺令宰之荣;墨绶驰芬,高践郎官之右。仙凫旦举,影入铜章;乳翟朝飞,声含玉轸。临邛客位,自高文雅之庭;彭泽宾门,犹主壶觞之境。旷怀足以御物,长策足以服人。重泉之惠训大行,单父之讴谣遂远。犹为夏弦春诵,俗化之枢机。西序东胶,政刑之根本。上朝宪,下奉藩维。爰搜复庙之仪,载阐重?阎之制。三门四表,焕矣惟新;上哲师宗,肃焉如在。将使圆冠方领,再行邹鲁之风;锐气英声,一变ク渝之俗。於是侍郎幽思,ゼ凤藻於环林;丞相高材,排龙姿於璧沼。遗荣处士,开帘诠孝悌之机;颂德贤臣,持节听中和之乐。其为政也可久,其为志也可大。方当变化台极,仪刑万宇,岂徒偃仰听事,风教一同而已哉?

勃幼乏逸才,少有奇志。虚舟独泛,乘学海之波澜;直辔高驱,践词场之阃阈。观质文之否泰众矣,考圣贤之去就多矣。自生人以来,未有如夫子者也。嗟乎!今古代绝,江湖路远。恨不亲承妙旨,摄齐於游夏之间;躬奉德音,攘袂於天人之际。抚声名而永悼,瞻栋宇而长怀。呜呼哀哉!敢为铭曰:

五帝既没,三王不归。天地震动,阴阳乱飞。山崩海竭,月缺星围。礼乐无主,宗遂微。(其一)

大哉神圣,与时回薄。应运而生,继天而作。龙跃浩荡,鹏飞寥廓。奄有人宗,遂荒天爵。(其二)

尼山降彩,泗滨腾气。志匡六合,神经万类。夹谷登庸,中都历试。睿情贯一,元猷绝四。(其三)

栖遑教迹,寂寞河图。违齐出宋,历楚辞吴。风衰俗坏,礼去朝芜。麟书已卷,凤德终孤。(其四)

杳杳灵命,茫茫天秩。吾道难行,斯文易失。式宣六艺,裁成四术。虚往实归,外堂内室。(其五)

邈矣能仁,悠哉化主。力制群辟,权倾终古。陆离彩粲,蝉联茅土。涉海轻河,登山小鲁。(其六)

皇家载造,神风四极。检玉题祥,绳金署德。聿怀圣迹,同享天则。乃眷台庭,爰升衮职。(其七)

玉津同派,金堤茂版。智士高风,文翁泽远。淳壤沃,声和俗愿。载启仁祠,遂光儒苑。(其八)

沈沈壶奥,肃肃扃除。灵仪若在,列配如初。槐新市密,杏古坛疏。楹疑置奠,壁似藏书。(其九)

泛泛寰中,悠悠天下。徇名则众,知音盖寡。?石参琼,迷风乱雅。仲尼既没,夫何为者。(其十)

一篙新水绿于蓝,柳岸渔灯暗。桥畔寻诗驻时暂,散晴岚,依微半幅云烟淡。杨花乱糁,扁舟初缆,风景似江南。

秋宵有怀

满庭落叶响哀蝉,秋入生绡扇。池上芙蓉锦成片,雨余天,倚阑只欠如花面。诗题翠笺,香销金串,罗帐又孤眠。

游仙梦

白云堆里听松风,一枕游仙梦。相伴琼姬玉华洞,锦重重,觉来香露冷衣重。长桥彩虹,空台丹凤,花影月明中。

春思

燕南雁北几相思,无限相思事。两袖啼痕粉香渍,牡丹时,日长不见音书至。东墙柳丝,知人独自,憔悴舞腰枝。

秋感

锦书红泪两三行,血点花梢上。小字平安寄无恙,雁成双,玉奴更上西楼望。月明绣窗,灯昏罗帐,今夜梦才郎。

寄春谷王千户

紫箫声冷彩云空,十载扬州梦。一点红香锦胡同,倚东风,娇花宠柳春权重。鞭催玉骢,酒携金凤,半醉月明中。

春深

一汀烟柳索春饶,添得杨花闹。盼煞归舟木兰棹,水迢迢,画楼明月空相照。今番瘦了,多情知道,宽尽翠裙腰。

秋江晚兴

锦鸳凉羽翠莲香,船舣秋江上。别后佳人想无恙,暮云长,雁归曾倚西楼望。红衫旧腔,花钿新样,封寄柳枝娘。

小诗,半纸,几个相思字。两行清泪破胭脂,镜里人独自。燕子莺儿,蜂媒蝶使,正春光明媚时。柳枝,翠丝,萦系煞心间事。

席上有赠

教坊,色长,曾侍宴丹墀上。可怜新燕妒新妆,高髻堆宫样,芍药多情,海棠无香,花不如窈窕娘。锦囊,乐章,分付向樽前唱。

闺情

与谁,画眉,猜破风流谜。铜驼巷里玉骢嘶,夜半归来醉。小意收拾,怪胆禁持,不识羞谁似你。自知,理亏,灯下和衣睡。

在宴即事

晚凉,桂香,人在西楼上。仙杯双捧玉鸳鸯,酒酽琼花酿。方响丁当,脆管悠扬,金钗十二行。留连醉乡,收拾夜场,更听云娥唱。

游春

花残锦机,口空玉杯,三月三十日。惜春滋味似别离,只欠离人泪。树底莺啼,欲留无计,伤心金缕衣。柳堤,翠微,懒把雕鞍系。

碧澜湖上

顺流,放舟,雪夜明如昼。碧澜湖上记曾游,白发新青山旧。仗酒浇愁,寒生吟袖,月明中十二楼。岸头,冻柳,相伴梅花瘦。

开玄道院赏美蓉

锦宫,半空,身世游仙梦。绣屏香冷玉芙蓉,露湿霓裳重。采药仙童,穿花丹凤,上金鳌十二峰。醉翁,驭风,同入桃源洞。

看云楼上

洞宾,道人,诗句苍苔晕。酒边呼我上昆仑,知有神仙分。凤翥山光,鸾鸣松韵,画图中身外身。与君,看云,咫尺蓬莱近。

郊行卢使君索赋

小屏,瘦影,又是年时病。提壶花外两三声,唤起寻芳兴。翠管银筝,一觞一咏,玉娉婷金字经。满城,月明,醉把雕鞍凭。

夜坐寄芝田禅师

桧屏,草亭,池面芙蕖净。夜来明月伴看经,只有寒山听。宝鼎香凝,铜瓶花影,井泉寒秋叶冷。冷冷水声,呦呦鹿鸣,写我林泉兴。

都东池席上

杏坛,药栏,满地香云散。仙宫深处更无山,只有桃花看。红雨斑斑,王珮珊珊,翠帘开明月寒。小鬟、递盏、合唱蓬莱慢。

歌者诉梅

水滨,探春,未得南枝信。一帘香梦卷梨云,渐觉寒香近。淡月黄昏,深雪前村,记年时曾见君。泪痕,渍粉,诉烟雨江南恨。

湖上即席

六桥,柳梢,青眼对春风笑。一川睛绿涨葡萄,梅影花颠倒。药灶云巢,千载寂寥,林逋仙去了。九皋,野鹤,伴我闲舒啸。

冷泉亭上

寺前。洞天,粉翠围屏面。隔溪疑是武陵源,树影参差见。石屋金仙,岩阿碧藓,湿云飞砚边。冷泉,看猿,摇落梅花片。

过刘阮洞

路傍,海棠,步步青丝障。碧桃流水满溪香,落日溪桥上。仙掌琼浆,玉杵玄霜,紫箫寒宿凤凰。阮郎,感伤,人不见春无恙。

探梅

水西,探梅,隔岸香风细。五云仙子六株衣,邀我花前醉。幺凤双飞,瑶阶如水,吹箫月下归。剡溪,路迷,雪夜重相会。

千古茂陵词在,甚风流章句,解拟相如。只今木落江冷,眇眇愁余。故人书报,莫因循、忘却蓴鲈。谁念我,新凉灯火,一编太史公书。

韩愈

韩愈 王勃

王勃 张可久

张可久 乔吉

乔吉 孙光宪

孙光宪 龚自珍

龚自珍 张泌

张泌 张孝祥

张孝祥 辛弃疾

辛弃疾 徐宝之

徐宝之